Por Diego Enrique Hernández.

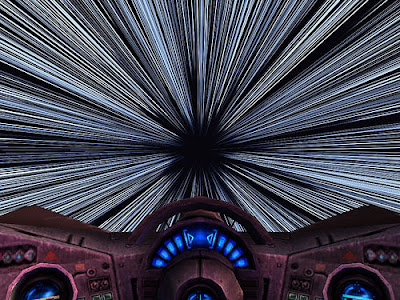

Luego de cruzar el interminable agujero de gusano, creyó quedarse ciego

por unos segundos, cuando de pronto experimentó a través de su ventana del

alma, aquella aberración cromática que flotaba en los confines más profundos de

la cuarta vertical.

Había cruzado cuatro galaxias a lo largo de cuarenta años, y todo ¿para

qué? Acaso la inversión de veinte años de su vida estudiando cosmología,

calculando la curvatura del espacio y huyendo del canibalismo galáctico, había

sido vasto para encerrar su vida en una solitaria nave, perdida en el gran mapa

heliocéntrico.

En su tesis, quiso demostrar aquel sonido misterioso que danzaba sobre

el mar de estrellas, ese sonido que ningún otro ser había podido demostrar. En

las primeras lunaciones de su viaje, presenció todo lo que quiso saber acerca

del universo y sus rincones. Sin embargo diez mil millones de años luz lo

distanciaban de la tierra y el regreso aseguraba primero la muerte, a menos

que, encerrara su cuerpo en una cápsula vital, aunque ello supusiera un viaje

ciego; sin motivo aparente, lanzando toda su relativa existencia a un agujero

negro.

Jo aún tenía suficiente comida espacial para sobrevivir un par de años más,

sin embargo quería apostar todo y morir conociendo el motivo de aquel sonido

monótono que lo arrullaba bajo las estrellas cuando era un ser terrestre. Ahora

pertenecía al universo, hijo de la nova y testigo de las nebulosas de todas

formas y colores. Comprendía el paralaje estelar de cualquier distancia corta,

empero, no podía declararse el único rey del universo hasta develar el secreto

sonoro que había despertado su interés y su razón de vivir sobre el universo.

Cuando era un niño, en la medianoche despertaba bajo el esplendor de la luna,

pendiente del ruido que le ponía la piel de gallina. Formando deseos, sueños y

un miedo inexplicable que algún día comprendería.

Ya no tenía contacto alguno con otro humano, sus recursos se limitaban a

unas cuantas provisiones alimenticias y una recámara repleta de tanques de

propelente. En el caso de que presenciara el origen del extraño sonido, sería

como observar un atardecer disfrutando el momento y no preocuparse por

encuadrar la escena en un cuadro digital de alguna cámara fotográfica. Así pues,

Jo vivía como un cazador furtivo, aunque no conociera su presa. Pasaba horas en

estado de alerta, sentado frente a la ventana principal de la nave espacial,

dejando crecer aquella barba espesa y grisácea.

Ahí estaba, frente la singularidad de los torbellinos intergalácticos, superando

la velocidad de escape que le exigía ponerse de pie ante explosiones cercanas.

Su cuerpo viejo, casi inerte, capaz únicamente de prender y apagar el piloto

automático mediante comandos de voz. Alguna ocasión, cuando Jo pisó la tierra

por ultima vez; creyó amar la soledad y enfrentar el silencio con exquisito

placer, pero ahora, veía las cosas infernalmente distintas. Amaba aquel

infinito lugar, pero su mente inventaba voces y conversaciones alimentando du

patológica soledad.

Jo sabía que pronto vendría algo bueno, aunque la muerte se atravesara

de manera simultánea al tiempo de que su misterio quedara resuelto. Vivió su

vida creyendo que vidas paralelas existían a la vuelta de la vía láctea. Peor aún,

creyó que podría colonizar un nuevo planeta y mezclar su raza con seres

superiores al ser humano. Dejó de creer en que la humanidad llegaría a ser un

pensamiento unificado, que la violencia tendría fin y La Paz llegaría a existir

en su totalidad en la tierra.

Se sentía hastiado de guerras. En ese instante

más que nunca, comprendió en la infinidad de la maldad humana. También

comprendió que de cambiar en nuestro pensamiento de las cosas cotidianas, todo

sería terriblemente inacabable. Por ejemplo, en unos años su comida se acabaría,

sin embargo, su concepto del alimento cambiaría, y lo que en ese entonces era

una bolsa de puré de papa y chicharrón compacto; mañana sería un trozo de traje

espacial, o en casos extremos, su mismo cuerpo en el caso de que la

autodestrucción se apoderara de su mente.

Alguna vez, mientras existía conciencia, Jo quiso cambiar al mundo y

convertirse en un excelente ser humano que resolveros los misterios del

universo, pero ahora era nadie.

El tiempo dejó de existir en aquella nave espacial y la búsqueda de un

extraño sonido lo acompañó junto a su lecho de muerte mientras la supernova

absorbía su entorno.

Encaró la muerte y en ese instante quiso abrazar a la hija que nunca

tuvo, introducir su mano entre un costal de frijol recién cortado y hacer el

amor todos los días. Jo comprendió que la felicidad no era tener lo que se

deseaba, sino explorar nuevas posibilidades sobre aquello que no sabemos que no

sabemos. Reemplazó momentáneamente la felicidad de ese sonido que emitía la

gran explosión por verdaderas reflexiones sobre las cosas que sabía que no sabía.

Como la posibilidad de amar a su familia pese a que lo habían abandonado en su

infancia, sonreír en la calle a la gente que en algún momento creyó intelectualmente

inferior que él, amar a los animales y naturaleza por ser parte de su entorno.

Jo sonrío y sus lágrimas rodaron al cenit por la gravedad, abrazó su

muerte junto a aquellas cosas que comprendió segundos antes de morir y descansó

su muerte creyendo esperanzado en una vida post-mortem. Dejó de ser un científico

y adoptó finalmente el don de convertirse en un ser humano, deseando con toda

su alma que existiera una nueva vida para reponer todo el tiempo perdido.

Ahora Jo era un sonido despedido de una galaxia destruída. Un susurro a

medianoche, un sonido que tocaba la ventana a otro ser con miedo. Una nueva

esperanza resurgía en la tierra, unas cuantas galaxias aún quedaban y cien mil

millones de habitantes que despertarían en la madrugada con el terror

incomprensible de hacer algo de su pobre e inútil vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario